深圳衛視報道 | 澳華集團以“科技飼料”守護藍色糧倉

中國工程院院士麥康森在《大灣區會客廳》訪談中強調。這位長期緻力于水産動物營養與飼料研究的科學家,多年聚焦守護“藍色糧倉”的國家戰略。

作為世界最大的水産品生産國與出口國,中國貢獻了全球近2/3的養殖産量。2024年,深圳海洋經濟總産值達5409億元,占GDP比重14.7%,同比增長5.8%,這座正在打造全球海洋中心城市的創新之都,正在藍色經濟領域展現出蓬勃生機。

深圳正在全球海洋中心城市建設的道路上快速前進。根據最新數據,深圳已集聚涉海經營主體11萬家,培育高新技術涉海企業2508家。

在綜合開發研究院聯合廣東粵港澳大灣區研究院發布的《全球海洋城市競争力指數報告(2025)》中,深圳在“科技創新”維度高居全球第四,PCT國際專利授權量、城市研發投入經費等細分指标跻身全球前十,強勢拉動整體排名至全球第11位,居第二梯隊頭部。

在飼料研發領域,不僅有科研院所的探索,還有企業的發力。

鄧登,是水産營養學領域深耕多年的專家,也是深圳市澳華集團股份有限公司的研發負責人。

2001年,鄧登就進入了麥康森團隊學習,博士畢業後,他在麥院士推薦下加入澳華集團,開啟了19年的飼料研發生涯。

從氨基酸分析到重金屬檢測,每台儀器都關乎飼料的安全性與營養性,覆蓋了飼料驗證的全流程,而這些檢測數據直接指導着配方優化,并大幅提升研發效率。

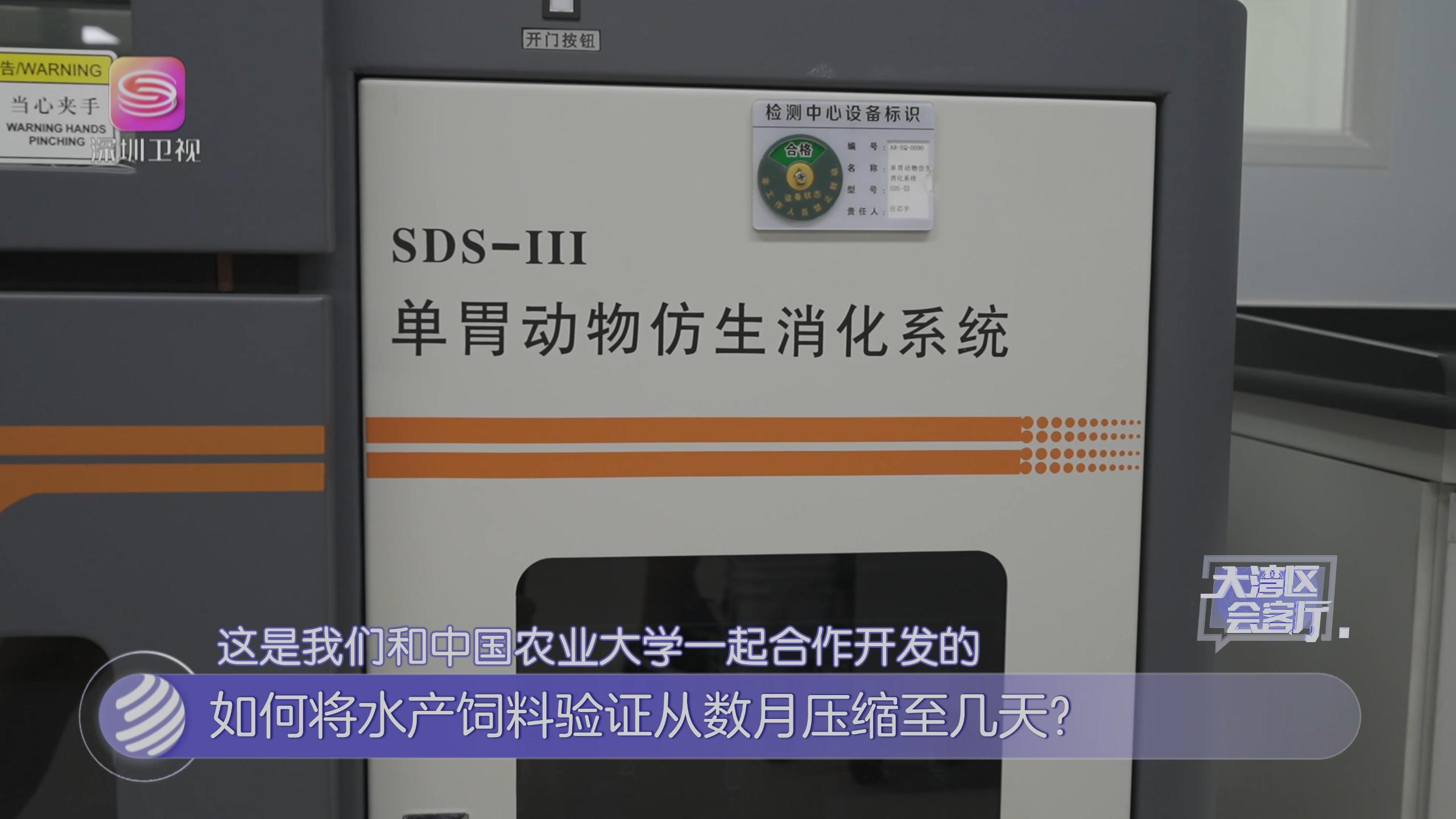

鄧登:這裡是魚粉以及其他動物蛋白的樣品檢測室,這裡面有上百種的魚粉以及相關的像雞肉粉、豬肉粉這些替代原料,我們都要想辦法把這動物性的進口的原料,轉換成我們非糧的、植物性的低價值的粕類原料,這樣就達到降本增效(的目的)。這裡會用到一個非常重要的設備,就是我們這台(單胃)動物仿生消化儀。原來我們做一個魚粉替代的營養性的實驗,可能養殖魚蝦要花3個月的時間才能看它的效果,但通過這個仿生消化儀,我們可能通過3天到5天,就能看出魚粉的原料或者運用的飼料的消耗率能不能代替(魚粉),能不能達到效果。這是我們和中國農業大學一起合作開發的,已經是第二代的産品了。

這邊是我們一個小試的養殖實驗系統,這個桶雖然不大,但它發揮的價值非常大。比如我們的現在最先進的一款,叫做“蝦奶粉”,還有給我們海水魚用的,魚寶寶用的這個“苗狀元”“苗安康”都是在我們的這個試驗系統進行的效果驗證。每天我們要精準的投喂我們這個“奶粉”飼料,然後看它的這個水質的變化,魚苗、蝦苗的生長情況,它的活躍度、活力怎麼樣。現在我們的實驗人員,正在測它的水質和進行采樣。如果是生長效果不好,證明它的飼料可能營養不夠全面,我們會把這個課題,再反饋給我們的院士團隊,他們會做重新的設計和改良優化。

鄧登:飼料成本占養殖總成本超過50%。鄧登說,中國每年從國外進口大量的飼料原料,澳華經過多年的産學研融合發展,用棉籽釀酒産生的酒糟等非糧蛋白源,将魚粉進口依賴度降低一半,同時提升飼料轉化率,這一創新不僅緩解了卡脖子風險,更推動了循環農業。我們做了大量的研發成果,其中很多來自于我們的麥康森院士的團隊。比如說我們利用非糧蛋白源降低我們的配方中魚粉的使用量。新疆産棉花,棉籽裡面含有油和蛋白質。棉油可以作為一個能量,棉籽基本上直接是沒法用的,動物也不會吃,它适口性也差,含有棉酚、多糖等抗營養因子。我們通過把它進行發酵和酶解技術,把這些抗營養營養因子去除掉,讓它的蛋白質被動物更好的消化吸收。這樣一加工利用之後,就會變成一個很好的飼料原料。

中國的水産飼料産量占世界的50%,中國水産飼料的技術水平,也代表世界水平。

我們用低質的原料,還産生那麼好的飼料效率、那麼好的飼料效果,那就是我們的技術水平。

在深圳海洋産業發展浪潮中,澳華集團作為一家領先的農牧企業,正通過科技創新推動水産養殖業的高質量發展,緻力于成為世界高端水産飼料第一品牌,始終堅持“高端、高效、高回報”的品牌理念,依托卓越研發能力持續推出環保綠色的高效飼料。

多年來,澳華與中國農業大學、中國海洋大學、華南農業大學、南京農業大學、中國科學院深圳先進院等院校機構開展産學研合作,聯合中國科學院建立 “高效環保水産養殖” 聯合實驗室,聯合中國海洋大學建立“水産動物營養與飼料”實驗室,與中國農業大學聯合成立澳華 “院士工作站”,把更高端、前沿的研發成果産品化、規模化, 實現 “高端、高效、高回報”的價值承諾。